第六十九章 沈黙の壁

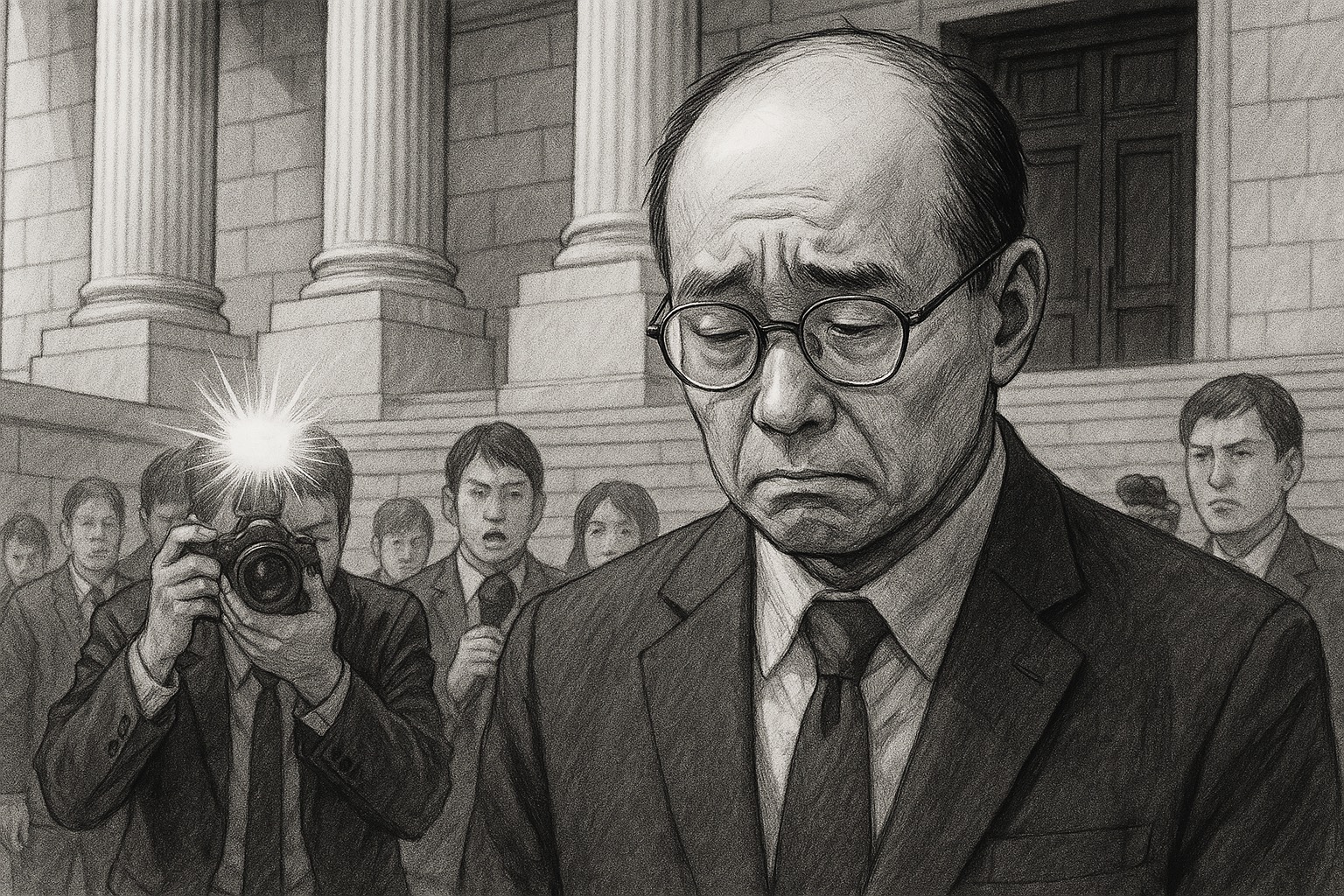

法廷を出た田所正志の背中を、多くの視線が追っていた。

記者たちは口々に「組織的隠蔽」という言葉を繰り返し、テレビカメラが赤いランプを光らせて彼の姿を映す。

しかし田所は立ち止まらず、うつむいたまま裁判所の石段を降りていった。その肩は細かく震えており、今にも崩れ落ちそうな危うさを漂わせていた。

その場に居合わせた遺族のひとり、若くして夫を亡くした女性が、記者の質問に涙ながらに答えていた。

「私たちはずっと信じたかったんです。事故は不幸な偶然だと……でも、やっぱり違った。会社は隠していた。夫の命は“方針”なんかで奪われていいはずがない」

その言葉が夕暮れの空気に吸い込まれ、周囲を包んでいく。

- 検察の焦燥

その夜、神戸地方検察庁の一室では、検事の西村が机に両肘をつき、深くため息を吐いていた。

田所の証言は、組織的隠蔽の存在を裏付ける大きな突破口だった。だが、肝心の「誰が指示したのか」という核心には至らなかった。

「“上から”……か」

西村は苦い笑みを浮かべる。曖昧な言葉。だが、その曖昧さこそが組織の防御であり、沈黙の壁だった。

机の上には事故直後の社内メールのコピーや、会議議事録が散乱していた。

いずれも表面上は事故原因を「運転士個人の過失」に収束させる文言が並び、会社の責任を薄めるための工夫が随所に見える。だが決定的な証拠には欠けていた。

補佐役の若手検事・井口が声を潜めて言った。

「やはり、証人を再度呼び出す必要がありますね。しかし、弁護側は“身の安全”を理由に拒むでしょう」

「分かっている……だが、こちらも引くわけにはいかん」

西村は目を閉じ、机に広がる資料を思い描いた。そこに浮かぶのは、事故で命を奪われた人々の名前である。

――沈黙の壁を打ち破らなければ、真実は地中深くに葬られてしまう。

- 田所の葛藤

一方その頃、田所は神戸市内の古びたアパートの一室に身を隠すように帰っていた。

薄暗い部屋の中、テレビを点ければ、ニュース番組が自分の名前を繰り返し報じている。画面には「元幹部が“隠蔽指示”を証言」とテロップが流れ、コメンテーターたちが口々に“企業責任”を語っていた。

田所はリモコンを乱暴に押してテレビを消した。

だが、耳には遺族の叫びが残っている。――「それで百七人が死んだのよ!」

その声が何度も繰り返され、眠ることもできない。

机の引き出しには、かつての名刺が束になって残されていた。

「JR西日本 運行安全部長 田所正志」

その肩書はすでに失われたが、過去は消えない。彼の背後には、いまだに会社の影がまとわりついていた。

ふと、机の端に置かれた封筒に目がとまる。

そこには匿名で送られてきた一通の手紙が入っていた。

『あなたの証言を続ければ、あなたも家族も無事ではいられない』

乱雑な文字で綴られた脅迫文だった。

田所の背筋に冷たい汗が流れる。

――あの法廷での沈黙は、恐怖によるものだった。

- 弁護側の動き

翌日、弁護団の会議室では、主導するベテラン弁護士・宮坂が部下に厳しい口調で指示を飛ばしていた。

「田所証人をこれ以上揺さぶらせるな。検察が狙っているのは“組織的隠蔽”の立証だ。我々は“個人の独断”という形に収めなければならない」

若手弁護士が口を挟む。

「ですが、本人が“上からの指示”と証言してしまいました。あれでは……」

「だからこそ、彼を守る必要があるのだ。彼がさらに具体的な名前を出せば、すべてが崩れる。我々の依頼人、つまり会社の命運が終わる」

宮坂の目は冷徹だった。

「沈黙させろ。合法的な理由を並べればいい。安全、健康、心理的負担……口を閉ざさせる口実はいくらでもある」

その言葉に、若手弁護士は背筋を冷たくした。――正義と職務、その境界線が揺らいでいた。

- 記者たちの追跡

法廷の外では、ジャーナリストたちが独自に真相を追い始めていた。

夕刊紙の記者・岡部は、事故直後の社内文書を独自に入手したと仲間に打ち明けた。そこには、ATS設置の遅延に関する内部報告が記されていたが、公表された報告書にはその部分が削除されている。

「やはり削除されていた……田所の証言は裏付けられる」

岡部は声を震わせながら資料を机に置いた。

だが、彼の携帯電話が震え、見知らぬ番号からの着信があった。

受話器を取ると、低い声が告げた。

「その件から手を引け。命が惜しければ」

岡部の額に汗が滲む。

――真実を追えば追うほど、壁は厚くなる。

- 裁判長の思案

一方、裁判長・村瀬は自室で分厚い裁判資料を読み返していた。

田所の証言は重要だったが、それだけで判決を下すことはできない。法廷は感情に左右されてはならず、証拠と論理に基づかねばならなかった。

しかし、村瀬の脳裏に残っているのは、遺族の叫び声である。

「方針……? それで百七人が死んだのよ!」

裁判長としての冷静さを保とうとしながらも、人間としての心が揺さぶられていた。

――この裁判は単なる刑事責任を超えている。社会そのものが問われている。

- 闇の広がり

数日後、再び法廷が開かれた。

だが、田所の姿はそこになかった。体調不良を理由に欠席したのだ。弁護側が提出した診断書には「急性の心因性疾患」と記されていた。

傍聴席がざわめく中、検事の西村は苛立ちを隠さず立ち上がった。

「裁判長、これは明らかに証言を避けるための戦略です。我々は真実を知る権利を奪われている!」

弁護人・宮坂が冷静に反論する。

「証人の健康は最優先です。精神的負担を強いることは人権侵害にあたります」

法廷の空気は再び張りつめ、遺族席からは怒りの声が洩れた。

「また隠すのか!」「命より会社が大事なのか!」

裁判長・村瀬は木槌を打ち、静粛を促した。

「本件については医師の判断を尊重する。しかし、証人の証言は裁判の核心であり、可能な限り再度の出廷を求める」

だが、その場にいた誰もが直感していた。

――このままでは、証人は再び口を開かないかもしれない。

- 終わらない問い

法廷を後にした遺族たちは、記者団に囲まれながら声を上げた。

「私たちは真実を知りたいだけです。誰が、なぜ隠したのか。それを明らかにしないまま、この裁判を終わらせないでほしい」

その声は夜の街に響き、記者のフラッシュが絶え間なく光った。

一方で、田所は病室の白いベッドに横たわっていた。

目を閉じれば、事故現場の惨状が蘇る。脱線し、折り重なった車両。泣き叫ぶ乗客の声。

――そして、上からの指示。

「会社に不利な部分は外せ」

田所は唇を震わせ、声にならない呟きを漏らした。

「……私は……真実を……」

しかしその声は、消毒液の匂い漂う病室に吸い込まれ、誰の耳にも届かなかった。

法廷、検察、弁護団、そして遺族や記者。

それぞれの立場で動く人々の思惑が絡み合い、真実は厚い沈黙の壁に阻まれていた。

だが、その壁の奥には、誰もが知っているはずの答えが眠っている。

――“組織の闇”という答えが。

そして裁判は、ますます出口の見えない迷宮へと進みつつあった。

第七十章 決定的証拠

梅雨空が垂れ込める六月初旬、神戸地裁の周囲は朝から報道陣でごった返していた。

田所証人が体調不良で欠席した直後の開廷日ということもあり、各社の記者たちは「検察が新たな証拠を提示する」との情報に群がっていたのだ。

正面玄関に足を踏み入れると、冷たい空調が張り詰めた空気を運んでくる。廊下の壁に貼られた裁判予定表には「福知山線脱線事故 業務上過失致死傷事件」と記され、その文字に視線を落とす人々の顔は硬く引き締まっていた。

- 検察の切り札

法廷に入ると、傍聴席はすでに満席で、立ち見の記者までもが後方に詰めかけていた。遺族の姿も目立ち、彼らの表情には「真実を暴いてほしい」という切実な願いが刻まれていた。

開廷の合図が鳴り、裁判長・村瀬が席に着く。

「では、本日の審理を始めます」

検事席から立ち上がった西村の手には、一冊の分厚いファイルが抱えられていた。その表紙には「内部メール記録」とだけ記されている。

ざわつく傍聴席に向かって、西村は低く、しかし明瞭な声で切り出した。

「裁判長、そして傍聴の皆さま。本日は、新たに入手した証拠を提示いたします。これは事故直後、JR西日本本社内で交わされた電子メールの記録であり、これまで社外に公開されていなかったものです」

場内が一気に緊張する。

西村はページを開き、数枚のコピーを証拠台に置いた。

「ご覧ください。事故発生からわずか数時間後、運行安全部と経営企画室との間でやり取りされた文面です。ここにははっきりと、“運転士個人の過失を前面に出し、会社の運行管理体制の問題点は記載するな”と明記されています」

傍聴席がどよめき、記者たちが一斉にペンを走らせた。遺族の中には声を押し殺して泣く者もいた。

弁護人・宮坂が立ち上がり、強い調子で反論した。

「異議あり! その文書が真正なものである保証はあるのですか? 改竄の可能性を排除できない」

だが西村はすぐさま別の資料を掲げた。

「このメールは、社内のサーバーに残されたバックアップデータから復元されたものです。提供したのは元システム部の職員であり、データ解析の専門家によって真正性が確認されています」

裁判長が資料をめくり、眉をひそめる。

――そこに刻まれた文面は、あまりにも露骨だった。

- 「方針」の実態

メールの一文を、西村が声に出して読み上げた。

『第一報においては、運転士の速度超過を強調し、管理体制やATS設置遅延といった記載は控えること。会社に不利な要素は後日の検討事項とせよ』

法廷が一瞬静まり返り、その後に大きなどよめきが起こった。

遺族席の最前列に座っていた高齢の女性が、震える声でつぶやいた。

「やっぱり……最初から隠してたんだ……」

その声に呼応するように、周囲からすすり泣きが広がっていく。

弁護人・宮坂は必死に食い下がった。

「検察は“方針”を隠蔽と決めつけています。しかし、事故直後の混乱時に情報を整理するのは当然のこと。全てを盛り込めば誤情報が拡散しかねない。これは危機管理上の判断であり、隠蔽ではありません!」

だが、西村は鋭く言い返した。

「危機管理の名の下に、真実を削ることは“隠蔽”と呼ばれるのです。しかも、この方針は単なる現場判断ではなく、経営企画室の役員レベルで承認されていた。その証拠もここにあります」

再び資料が提示され、そこには複数の役員名がCCに含まれているメールが映し出された。

傍聴席からは「役員まで……!」と驚きの声が漏れた。

- 証人の登場

さらに検察は、もう一人の証人を呼び出した。

名を大谷健一、JR西日本システム部に在籍していた技術者で、今回のメール復元を担当した人物である。

痩せ型の中年男性が証人席に座ると、場内は再び静まり返った。

検事が問いかける。

「大谷証人。あなたが解析したデータの内容に、改竄の痕跡はありましたか?」

「いいえ。サーバーのバックアップから直接抽出したもので、改竄の可能性はありません」

「メールには“会社に不利な要素は外せ”と記されていました。これは事実ですか?」

「……はい、事実です」

その瞬間、場内に重い沈黙が落ちた。

裁判長も無言でうなずき、記録係が必死に書き込んでいる。

弁護人・宮坂は反対尋問に立ち上がり、声を張り上げた。

「証人、あなたはすでに退職されていますね?」

「はい」

「ならば、会社に対して個人的な不満や恨みがあるのではないですか? それが証言に影響しているのでは?」

大谷はしばし黙り、やがて小さく首を振った。

「私はただ、真実を伝えたいだけです。百七人の命が奪われたのですから」

その言葉に、遺族席から嗚咽が洩れた。

- 遺族の声

休廷後、廊下に出た遺族たちは、記者団に取り囲まれた。

その中で、事故で娘を失った父親が声を震わせながら語った。

「私たちは、これまでずっと“運転士が悪い”と責め立てられる空気に苦しんできました。でも、今日の証拠で分かりました。会社は最初から自分たちの責任を隠していたんです」

彼の目には涙が滲んでいたが、その表情には決意も宿っていた。

「この裁判は、私たち遺族だけのものじゃない。二度と同じことを繰り返さないために、真実を明らかにしなければならないんです」

記者たちのペンが一斉に動き、その言葉が社会へと広がっていく。

- 弁護団の焦り

その夜、弁護団の会議室は重苦しい空気に包まれていた。

宮坂弁護士は資料を机に叩きつけ、苛立ちを隠さなかった。

「まさかメールが出てくるとは……内部からのリークか」

若手弁護士が恐る恐る言った。

「このままでは、組織的隠蔽が立証されてしまいます。次に役員を直接証人に呼ばれれば……」

宮坂は苦々しく唇を噛んだ。

「こちらも打つ手を考えねばならん。証人の信頼性を崩すか、証拠の入手経路を問題視するか……」

だが内心では理解していた。

――もはや流れは変えられないかもしれない、と。

- 検察の決意

一方、検察庁に戻った西村は、机に積み上げられた資料を前に静かに拳を握った。

田所証人の沈黙、弁護団の壁、それらすべてを突破する切り札がようやく現れたのだ。

「ここからが本番だ……」

彼はつぶやいた。

証拠の先にあるのは、明確な“指示者”の存在。

社長なのか、役員会なのか、それとも別の誰かなのか。

検察はついに組織の頂点を追及する局面に踏み込もうとしていた。

- 闇の中心へ

再開廷の日程が告げられ、法廷に再び注目が集まる。

新聞は大きく見出しを掲げた。

「隠蔽の証拠メール発覚」「JR西日本 役員関与か」

社会の視線が一斉に裁判に注がれる中、関係者たちはそれぞれの立場で思惑を巡らせていた。

田所は病室のベッドでニュースを見つめながら、蒼白な顔で呟いた。

「……もう隠しきれない……」

その言葉は小さく、しかし確実に、沈黙の壁にひびを入れていく。

そして裁判は――

いよいよ組織の闇の中心へと突き進もうとしていた。

(第七十一章につづく)

※この小説はフィクションであり、実在の人物や団体とは一部の史実を除き関係ありません。西村京太郎風のリアリズムを重視し、架空の登場人物を通じて事件の構造に迫っていく構成になっています。

コメント