第四十三章 蛇の尾を追う

梅雨空の隙間から、わずかな陽光が都心のアスファルトに射し込んでいた。だがその仄かな明るさは、堂本奈々の胸中に漂う暗澹を拭うには至らなかった。

「“蛇の尾”を辿れ」

昨夜、内閣調査室の女――新藤から手渡されたその一言は、彼女の心に鋭い楔を打ち込んでいた。蛇とは誰か。あるいは何か。その尾の先にあるものが、母・澄子の死に繋がるのだとしたら――。

堂本は、自宅にこもり、母が生前に遺した雑記帳を何冊も読み返していた。そのほとんどは細かなメモや新聞の切り抜きだったが、ひとつだけ、妙に保存状態の良い一冊があった。表紙に書かれていたのは、手書きの文字で「オロチ」とだけ。

ページを繰ると、いくつもの年号が目に飛び込んできた。

1972年・外務省スパイ事件

1986年・三軒茶屋郵便局爆破未遂

1990年・対ソ防諜活動の極秘報告

1995年・L-17計画の消失

それぞれに細かな矢印と人物名、さらには複数の省庁をまたぐ矢線が引かれていた。そのすべてが、ひとつの言葉に収束していた。

「O局:第三部門=蛇の尾」

「O局……?」奈々は眉をひそめた。

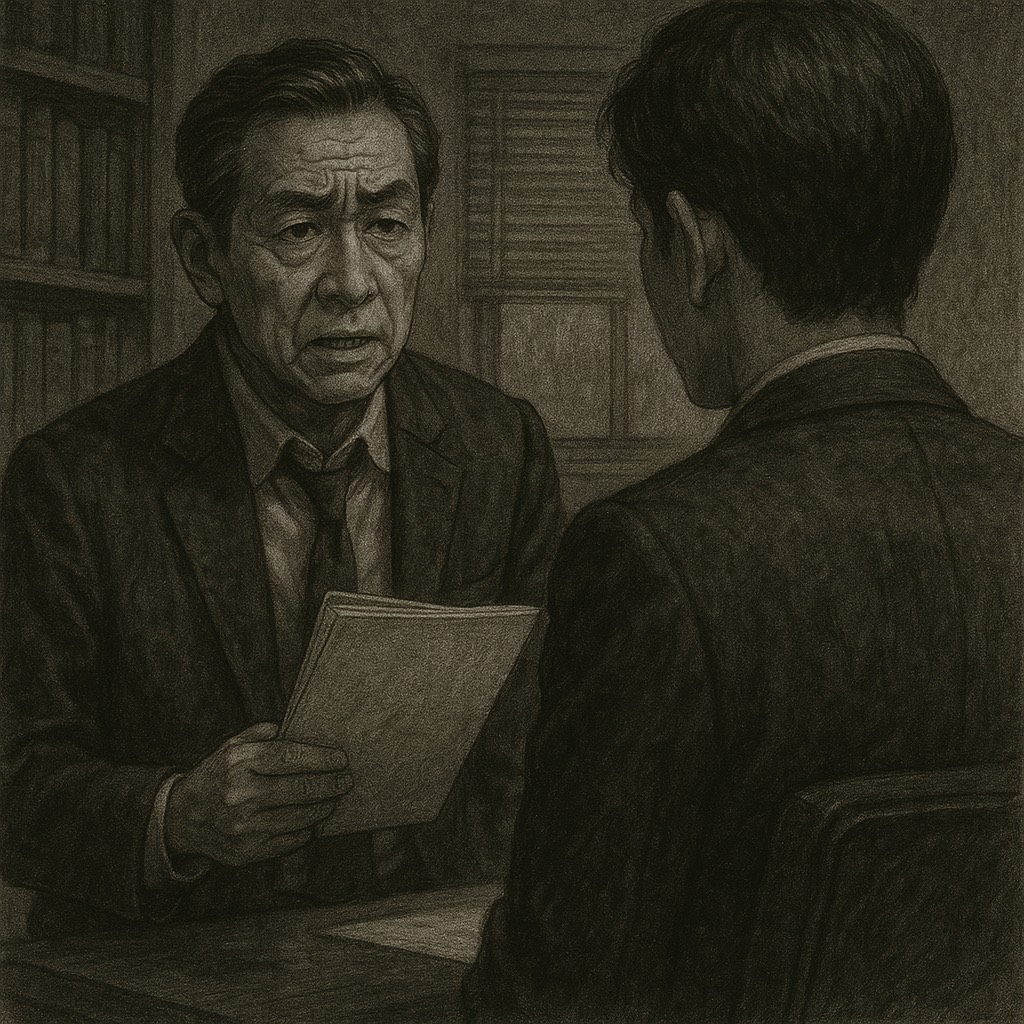

その言葉に覚えはなかった。しかし、公安部の元情報官・望月は違った。

「聞いたことはある。ただし公式には存在しない部局だ。内閣官房、NSC、あるいは旧内調から派生した“影の情報管理室”。噂のレベルでは、戦後の諜報員再配置や国内攪乱工作、カルト団体の育成と監視にも関与していたと言われている」

「じゃあ、その“蛇の尾”とは……」

「たどり着くことを許されない、最後の接続点さ。そこに触れた人間は、記録から消される。お前の母親も、そのひとりだったんじゃないか?」

奈々は無言でうなずいた。すべてが、繋がっていた。

その頃、上月啓吾は都内某所の地下資料室で“ある地図”を解析していた。

それは、戦後から現在までの東京地下鉄路線網に、ある種の“指向性”を与えた解析図だった。一般には知られない“避難用連絡通路”“都営施設間の機密回廊”など、民間地図では把握できぬ層の上に、奇妙な幾何学が浮かび上がる。

「これは……プロビデンスだ」

望月が呟いた。三角形の内部に、円環構造が複雑に絡み合い、その中心には“霞ヶ関合同庁舎”が位置していた。

「地下鉄サリン事件が意図的に起こされたのなら、その“実験”は、この幾何学的配置を前提としていた。すなわち、都市空間そのものが“検証装置”だった可能性がある」

上月は静かに言った。

「神原秋人が言っていた“都市は装置である”という言葉の意味が、ようやく分かってきたよ。事件は宗教団体の暴走でも、単なる国家の過失でもない。“何者か”が、それを起こすよう設計していた……。」

奈々は、口を引き結びながら言った。

「だったら私たちは、その装置の最後の“蛇口”に向かって歩いてるってことよね」

望月が苦笑した。

「そういうことになるな。もう後戻りはできない」

深夜、彼らはついに“蛇の尾”の拠点とされる場所に向かっていた。

中央区月島。再開発の波に取り残されたような、古びた倉庫群のひとつに、封鎖された旧地下鉄工事用の入り口があった。

上月が持っていた図面には、“退避通路第六連絡口”と記されている。

そこから延びる長い階段を降り、錆びた鉄扉を開けた先に、かつての通信室が姿を現した。そこは時が止まったように、数十年前の計器や紙資料が積まれていた。

そして、中央の机に一枚の写真が置かれていた。

白黒の写真には、七人の男女が映っていた。その中に、見覚えのある人物がいた。

「……母さん」

それは、若かりし頃の堂本澄子だった。隣には神原秋人、そして望月が見たことのある元防衛庁技官。全員が何かの“計画”に関与していた。

写真の裏には、こう書かれていた。

『第三部門特別行動班:1979年―1981年』

望月が驚愕の声を上げた。

「……これは、旧“蛇の尾”の構成員だ。L-17の源流がここにある」

上月がそっと、机の引き出しを開けた。

中には封筒が一つ。その封筒の中に、一枚の報告書と、一枚のテープ。

報告書にはこうあった。

【1995年3月19日】

特別試験運用、首都圏地下空間にて実施。

想定シナリオ「B-7型:都市封鎖下におけるガス拡散経路検証」

※訓練中の実ガス流出事故により、検証データは破棄。実施責任者・匿名。

そして最後にこう付記されていた。

「全記録は“蛇の尾”にて保全。報告禁止、閲覧制限A-1」

奈々は拳を震わせていた。

「母さんたちは、真実を知っていたのに、誰にも告げることができなかった……。自分たちが巻き込んだ数百人の命を背負って、黙って、ただ、消えていったんだ……!」

望月が声を震わせて言った。

「ならば、俺たちはその続きを引き受けるしかない。彼女たちの沈黙を、言葉に変えるんだ」

その瞬間、頭上で爆発音が鳴った。

「検知された! 一刻も早く離脱しろ!」

通信機を通じて、外に待機していた大橋刑事が叫んだ。

奈々はテープと報告書をバッグに押し込むと、皆で再び階段を駆け上がった。

その夜のうちに、月島の倉庫は“老朽化による構造崩壊”という名目で、跡形もなく取り壊された。

一連の証拠を握った彼らは、ついに国家権力と真っ向から対峙する立場に追い込まれていく。

そのとき、奈々の携帯電話が鳴った。

非通知。

恐る恐る出ると、聞き覚えのある男の声が低く囁いた。

「君たちの持っているものは、ただの資料ではない。“鍵”だ。最後の扉は、霞ヶ関の地下五階にある。“特別区画G7”。そこにたどり着けば、全てが終わる――」

奈々は息を飲んだ。

彼女の瞳の奥に、決意の炎が揺れていた。

第四十四章 霞ヶ関地下一九四号室

梅雨明けを前にした東京は、妙に湿った熱気に包まれていた。

雨は止んでいるのに、アスファルトは濡れたように黒光りし、空気には微かな鉄錆の匂いが漂っていた。あたかも地の底から蒸気が立ち上り、都市そのものが何かを発酵させているかのようだった。

堂本奈々は、霞ヶ関の一角に建つ合同庁舎を見上げていた。

古びた壁面は定期的に補修されてはいるものの、もはや戦後的官僚機構の象徴そのものであり、そこに流れる時間だけは、他の街区と異なる時計で刻まれているように思われた。

「本当に行くのか?」望月が隣で訊いた。

「行くわ。母が残した“鍵”を使わずして、ここまで来た意味がない」

上月啓吾がリュックから、封印されたままの磁気テープを取り出した。

それには、堂本澄子の筆跡でこう書かれていた。

【閲覧対象:特別区画G7】

※係属:第三部門・蛇尾情報格納群

この文言を解読するのに二日を要した。

現職の内閣情報調査室員や複数のジャーナリストに接触し、元職の防衛庁幹部に接触してようやく得られたのは、「霞ヶ関地下一九四号室」という場所の存在だった。

それは政府系文書にも登場しない部屋であり、通常の官庁職員すら知らない。

存在するのは、地下5階。行政の神経中枢のさらに下、戒厳令発動時における特別対応空間――かつて“青鷺作戦”の一環として計画された秘密戦時指揮室の残骸だった。

警備の目を逃れ、旧内務省時代から残る配電系統の管理通路から潜入するルートを、上月が先導した。

彼は都市地下インフラに関する豊富な知識を持ち、東京都がかつて作成した“震災時通過用地図”を基に、最短ルートを割り出していた。

彼らは、分電盤の裏に隠された鉄扉をこじ開け、煤けた階段を降りていった。

足元に響く音は、遠く、地下鉄の低い唸りと重なり、まるで都市そのものが呻いているように思えた。

やがてたどり着いた空間には、厚い鋼鉄のドアがあった。

「機密レベルA-1 認証必要」

奈々が持参した澄子の遺留品――職員証に偽装されたICチップ付きバッジを当てると、低い電子音ののち、ドアは静かに開いた。

中に広がっていたのは、かつて作戦司令所として使われたとおぼしき円形室。

古びたスクリーン、傾いた机、そして壁一面に並ぶファイルキャビネット。

部屋の中央に鎮座していたのは、軍用規格の大型プロジェクターだった。

「ここが……蛇の尾、第三部門の中枢……?」

奈々が小声で呟いた。

望月は周囲を素早く確認しながら、一つのキャビネットを開けた。

中には、無造作に封筒が突っ込まれていた。その一つに、見慣れた文字があった。

『L-17計画:展開記録 95年3月以前』

中には、件のオウム真理教による地下鉄サリン事件に至るまでの“実地計画”が記されていた。

「状況設定:都内同時散布・物理的封鎖・情報空白化」

「対象団体:オXム真理教(宗教組織)を仮標的に設定」

「実行主体:第三部門特別班(協力:公安・防衛研究所)」

「……これは、完全に国家主導の“訓練計画”だ。しかも、それが“現実化”した」

上月が震える手で最後のページをめくった。

【結論】

実地展開により、都心部へのガス兵器使用時の社会崩壊モデルを概ね再現

※人為的な制御不能により、対象団体に過剰自律性が発生

→ 公的介入不可。記録抹消へ。

「つまり、オウムに全責任を押し付けて、“実験”を隠蔽した……。日本政府が、“都市での生物化学兵器散布に対する実験”を行い、コントロールを失ったというわけか……!」

奈々の声が震えていた。

「母は、これを止めようとしたのよ。真実を、告発しようと……。だから殺された」

望月が唇を噛み締めた。

「俺も昔、似たような匂いを感じてた。だが、真相までは辿れなかった。これは……日本国家の“暗部”そのものだ」

そのとき、部屋の奥から、別の音がした。

「誰かが来てる――!」

上月が小声で叫んだ。

彼らは、資料を抱えて暗がりの配線室へと退避した。

すると、黒いスーツを着た三人の人物が部屋に入ってきた。

「証拠はすべて処理しろ。奴らが来ていた形跡は残すな」

その声の主は、見覚えのある人物だった。内閣情報調査室の高官――新藤の上司にあたる男で、官邸直属の“情報監理官”と呼ばれる存在だった。

「……上まで繋がっている。これは、官邸レベルの“国家犯罪”よ……!」

奈々の呟きが、配線室の湿った壁に吸い込まれていった。

翌日、NHKニュースはこう伝えていた。

「昨日未明、霞ヶ関の合同庁舎地下倉庫にて電気系統のショートにより小規模な火災が発生。人的被害はなし。老朽化が原因と見られ、現在原因を調査中です」

だが、当然その報道の裏に、“部屋の存在”は記されていない。

堂本奈々たちは、残された資料を手に、新たな決意を固めていた。

「告発は難しい。メディアも、政界も、この件には触れたがらない。でも――」

上月が答えた。

「それでも、真実を語るしかない。例え、虚偽として否定されても、“この国が何をしたのか”を、誰かが記さなければならない」

望月は苦く笑いながら、言った。

「“蛇の尾”は切られても、また生えてくる。だが今度は、“頭”を斬る番だ」

彼らは再び歩き始めた。

曇天の空の下、ゆっくりと、それでも確実に。

(第四十五章につづく)

※この小説はフィクションであり、実在の人物や団体とは一部の史実を除き関係ありません。松本清張風のリアリズムを重視し、架空の登場人物を通じて事件の構造に迫っていく構成になっています。

コメント