第四章 黄泉の継ぎ穂

- 一

夜半過ぎ、風もないのに軋む障子の音で目を覚ました私は、闇の中で確かに何者かの気配を感じた。

その“それ”は、誰かの顔をしていた。

いや、顔だけだった。湿った髪が頬に張り付き、片目が異様に大きく膨れていた。

私は叫びたかったが、声が出なかった。

ただ、その顔は私を見ていた。じっと、無言で。

翌朝目覚めると、枕元に干からびた金魚が一尾、置かれていた。

- 二

私は急ぎ、久枝に会いに行った。

彼女はすでに警察の手から解放されていたが、村内では未だ“毒女”として白眼視されていた。屋敷の縁側で、夏蜜柑の皮を剥いていた彼女は、私を見ると微かに微笑んだ。

「ようやく来てくれたんですね、先生」

「久枝さん……あなたは、志津さんの浴衣を着ていた。地蔵堂のことも知っていた。それでも、あの日カレーを配った。なぜですか?」

彼女はしばらく沈黙し、それからぽつりと呟いた。

「私、浴衣を“着せられた”んです。志津の……お姉さんに。無理やり」

「大伯母に?」

「ええ。あの人、“火を移せ”って言ったんです。“お前に火を移して、わたしは逝く”って。意味が分からなかった」

彼女は震える手で蜜柑の皮を丸めていた。

「でも……その夜、夢で志津が出てきて、“逃げろ”って。母の夢なんて、あれが初めてでした」

- 三

再び地蔵堂を訪れた私は、堂の裏の井戸に蝋燭を灯し、古びた桶の底に刻まれた文字を発見した。

「和津」

そしてその横には、ほとんど擦り切れた文字が続いていた。

「しづの血よりうまれしを、あらう」

私はその意味を直感した。

“しづ”から生まれたものを、“和津”が洗い流す――。

それは、**「志津の子を地蔵の水で清める」**という呪詛のような意味だったのではないか。

つまり、久枝の出生そのものが、村の中では“穢れ”であり、その贖罪が、何代にもわたり繰り返されてきたのだ。

- 四

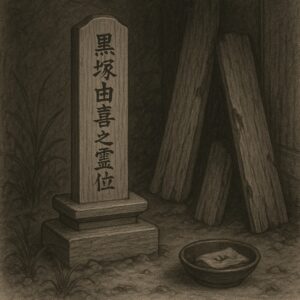

村の古老、竹本与惣兵衛に会う決心をした。百に近い年齢で、ほとんど人前に姿を見せない人物であったが、志津の姉とは親族であり、村の儀礼を司っていたこともある人物だった。

彼の屋敷には、仄暗い紙障子越しに薬草の匂いが漂っていた。

「“火を移す”という言葉を、知っておいでですか」

私は単刀直入に尋ねた。与惣兵衛は笑わなかった。ただ目を閉じ、深く息を吐いた。

「“火”ちゅうんはな、“祟り”の婉曲や」

「……祟り」

「東角の血筋には、表と裏がある。志津は“裏の子”や。村の外で男と交わり、神の目から逃れた。やがて子を産んだ。そやけど……血は誤魔化せん」

「では、久枝の父親は――」

「村の“表”や。あの時代、志津が村に戻ったとき、迎え入れたのは“御堂の先代”……久枝の父は、御堂周平の実の兄や。村の代表の血と、忌みの血。融合してしまったんや」

私は背筋に冷たいものを感じた。

「つまり、久枝は――」

「村の“火種”や。表と裏を混ぜた、罪の証しや」

- 五

久枝の父親が、村の権力者の家系に連なる人物だった。それは、忌みと権威が交わることを意味する。村が決して許さぬ構図だ。

志津の姉は、それを止めたかった。だから毒を盛った。久枝を“犯人”に仕立て上げ、村から追い出すことで、再び“火”を村から遠ざけようとしたのだ。

毒を盛ったのは、村を守るため。久枝を犠牲にして。

私はようやく、浴衣の刺繍が意味するものを理解した。

「しづ」――志津。

「かず」――和津。志津の姉。

ふたりの名前が、同じ反物に刺繍されていたのは、共に“生贄”であったからだ。

- 六

その日の夕方、久枝が行方をくらませた。屋敷の誰もが知らぬと言い、残された部屋には、例の浴衣だけが丁寧に畳まれて置かれていた。

そして、襟元に小さく刺繍された、第三の名前に私は目を疑った。

「ゆり」

久枝の幼名だった。

- 七

私は地蔵堂へ向かった。霧の中、井戸の傍に立つ久枝を見つけた。

彼女は浴衣を羽織り、まるで誰かを待っているようだった。

「志津が……来るって。あそこから」

彼女は井戸を指さした。

「夢でね、“今度はあなたが洗う番よ”って言ったの。だから、私……水の底に行ってみようと思って」

彼女の目は静かだった。恐れも悲しみもなく、ただ、諦念と献身のような光に包まれていた。

私は叫んだ。

「それで祟りが止まると思うのか!」

彼女は微笑んだ。

「祟りが止まるかどうかなんて、知らない。ただ……私が行けば、誰も死なないかもしれない」

- 八

そのとき、森がざわめいた。

風が無いのに木々が揺れ、井戸の水面が波打ち、地蔵の首が一斉にこちらを向いたように思えた。

私は反射的に彼女の腕を掴んだ。

「久枝! お前は“祟り”じゃない! お前は、人間だ!」

その瞬間、久枝の目から涙がこぼれた。無音の涙だった。

- 九

――後日。

久枝は村を出た。どこへ行ったかは、誰も知らない。御堂家も、口をつぐんだ。竹本与惣兵衛は、翌月に息を引き取った。

村の夏祭りは、それから二度と開かれなかった。

- 十

私はあの夜の夢を忘れられない。

赤い浴衣を着た少女が、井戸の前で振り返る。

「おとうさん、ありがとう」

――久枝の声だった。

そして、彼女の背後で、志津と和津が、白い顔で手を振っていた。

(つづく)

※この物語はフィクションであり、実在の人物・団体・事件とは一部を除き関係ありません。ただし、1998年の和歌山毒物カレー事件を題材とし、横溝正史の文体を模した推理小説として構成しています。

コメント