第54章 影の輪の中で笑った日

数日ぶりに、少年は目を覚ましたとき、自分が寝息を立てていたことに気づいた。

眠ったのではなく、「眠れていた」と言うほうが正しい。

戦災のさなか、眠りはいつも割り込まれるものだった。空襲のサイレン、腹の虫、喉の渇き、誰かの叫び声。

だが昨夜は、何の邪魔もなく、ただ時間だけが過ぎていた。

胸の奥の灯りは、静かに丸くなっていた。

節子の影は、あいかわらず“灯の部屋”に座っている。

押さないし、泣かないし、責めない。

ただ兄の呼吸の速度に合わせて、淡く明滅を繰り返している。

——生きているあいだ、こんなふうに眠らせてやれたことがあっただろうか。

そんな考えが一瞬よぎり、すぐに追い払った。

過去に対する悔いは、きりがない。

それに、今さら悔いたところで、節子の灯りが明るくなるわけでもない。

外に出ると、空は曖昧だった。

晴れとも曇りともつかぬ、戦後によくある「どっちつかずの空」だ。

ただ、今日は風が少しだけ軽かった。

瓦礫の山と焼けた家々の間を抜けていく風が、いつもよりも土の匂いを連れていた。

焦げた木材の匂いより、土の匂いのほうが強い。

それだけで、「生活」という言葉を思い出すにはじゅうぶんだった。

- ■影の輪の中に、子どもの遊びが入り込んだ

校庭に行くと、影の道は昨日と変わらずそこにあった。

ふかふかの土は、人の足と影の足とで踏み固められ、

今では「ただの小道」のように見えなくもない。

ただひとつ違ったのは、その道の脇に丸い“輪”が描かれていたことだ。

子どもの手で描いたらしい、いびつな円。

中には石ころがいくつか転がっている。

少女が駆け寄ってきた。

「石、見て。ここ、影の輪に子どもが入りこんでる」

少年は輪の中を見た。

石ころは、明らかに誰かが並べたものだ。

大小とりまぜて、きちんと一列に並んでいる。

「誰がやったんだ?」

「下の学年の子たち。

“丸いところは鬼の部屋”だってさ」

少女はくすりと笑った。

鬼。

子どもたちは、影の寝床や灯の部屋のことを、勝手に鬼の住処に仕立てあげていたようだ。

「悪いことじゃないよ」

少女は輪を指でなぞりながら言った。

「影の場所が“遊び場の一部”になるのは、いいことなの」

「……どうして?」

「影を怖がっているうちは生活にならないから。

遊びの中に影が入りこんでくると、人間のほうが強くなるんだよ」

少年は輪の中をしばらく見つめた。

節子の影の座る部屋に似ているが、これはもう「子どもの遊び」だ。

影の痕跡の上に、生活が乗っている。

胸の灯が、かすかに明るくなった。

——節子、笑っているのかもしれない。

そう思った自分に、少年は少し驚いた。

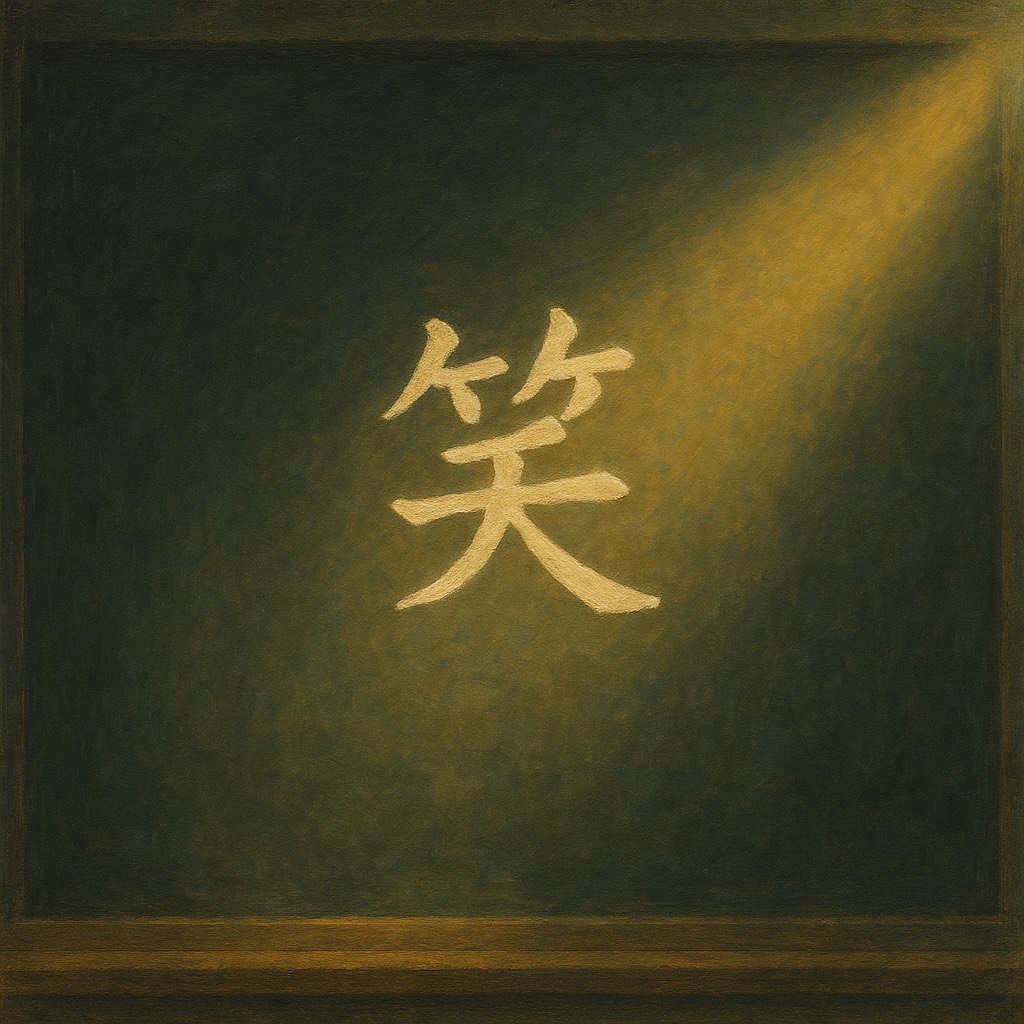

- ■黒板の字が、影と遊びの距離を示した

教室に入ると、黒板には今日の字が書かれていた。

■笑

子どもたちの間に、薄いざわめきが走った。

笑う、という字は、この数年ほとんど使われていなかった。

笑った顔を見ると、どこか後ろめたさが湧くのが、戦争とその直後の癖だった。

教員は黒板を叩き、いつもよりわずかに柔らかい声で言った。

「今日は、“笑う”について考える」

少年は無意識に背筋を伸ばした。

胸の灯が、小さく揺れた。

「笑うことは、不謹慎だ、と言う者がいる。

戦争で死んだ者、焼けた家々、飢えた子どもたちを思えば、

たしかにそう見えるかもしれない」

教員の言葉には、乾いた響きがあった。

「だが、笑わない者は、影に飲まれる」

教室の空気が少しだけ動いた。

「笑いというのは、影の“上に”座る行為だ。

影の横でもなく、影に押されるでもなく、

影を椅子代わりにして、そこに腰かけることだ」

少年は胸の奥で、節子の灯が小さく跳ねるのを感じた。

あれほど重かった節子の影が、いまは椅子になりうると言うのか。

「今日は、紙に“今まで笑えなかったこと”をひとつ書け」

少年は紙の上に鉛筆を置き、

長いあいだ動かせなかった。

胸の奥の灯が、静かに揺れていた。

戦争中、笑えなかったことは山ほどある。

空襲の夜の光、焼ける音、隣家の悲鳴、

そして——節子が痩せていく日々。

その中から、少年は一つだけ選んだ。

——節子と最後に食べた、薄い粥の味

書いてから、自分でも驚いた。

あのとき、笑えなかった。

笑えるわけがなかった。

けれど今、その光景を思い出すと、

節子の顔が、ほんの少しだけ安心していたように見える。

少女は自分の紙を見せた。

——配給の列でこぼれ落ちた、パンの欠片を拾えなかった時

それは笑い事ではない。

だが少女の筆圧は、なぜか軽かった。

「いつか笑い話にするために、生き残るんだよ」

少女は小声で言った。

「影はね、“笑い話になる日”を待ってるの」

少年は胸の奥の灯が、一瞬だけ強く光るのを感じた。

- ■炊き出しの鍋の前で、初めてこぼれた笑い

その日の炊き出しは、いつもより列が長かった。

噂によれば、今日は“いつもの薄い汁”ではなく、

少しマシなものが出るらしい。

列の中には、痩せた顔の大人たちと、

痩せる前から顔だけ大きかった子どもたちが並んでいた。

誰もが真剣で、誰もが必死だ。

少年もその一人だったが、

胸の奥の灯が“前を見るように”揺れたので、

ふと顔を上げた。

鍋の前で、配給係の青年がよろめいた。

鍋のふちで足を滑らせ、

危うく中身をぶちまけそうになったのだ。

「おっとっとっと……!」

青年は、ぎりぎりのところで鍋を抱え込み、

そのまま尻もちをついた。

あたりは一瞬凍りつき、

次の瞬間、小さな笑いがあちこちから漏れた。

「こぼさなくて良かったな」

「尻を焼くとこだったぞ」

誰かが冗談を言い、

列の何人かが、口元だけで笑った。

少年も気づけば笑っていた。

声は出なかったが、

頬の筋肉が自分の意思とは別に動いた。

胸の中の灯が、

その瞬間だけ、強く温かく膨らんだ。

——笑っていい。

——ここで笑えなかったら、どこで笑う。

節子がそう言っているように思えた。

鍋からよそわれた汁は、たしかにいつもよりも少し濃かった。

だが味よりも、

その場に生まれた笑いのほうが、

少年の身体を温めた。

- ■釜戸の前で、影が“笑い声の跡”を残した

家に戻ると、釜戸の灰の上に、

小さな煤の線が描かれているのを見つけた。

丸ではない。

寝床でもない。

ただ、曲がった一本の線。

口元のような弧を描いていた。

「……節子か?」

少年が指でなぞると、

胸の奥の灯がふっと揺れた。

少女が後ろから覗き込んで言った。

「影の“笑い跡”だよ」

「笑い……跡?」

「うん。

影はね、笑えないあいだは、胸の奥で泣いてるだけ。

でも、生きてる人が笑ったとき、

影はそっと跡をつけるの」

釜戸の煤の線は、

たしかに笑い顔に見えた。

子どもが描いた下手な絵のようにも見える。

「節子、今日の炊き出し、見てたのか」

少年は灰の線を見つめた。

胸の灯が、あきらかに「そうだ」と言っていた。

言葉ではなく、

温度と揺れで。

- ■影の輪の中に、生活の声が積もり始めた

その晩、少年は校庭の影の輪のそばに立った。

昼間、子どもたちが遊んで行ったせいで、

輪の中には石ころだけでなく、小枝や紙くずが増えていた。

誰かが板切れに炭で落書きをして置き忘れている。

「学校 きょうから 再開」と、

つたない字で書いてあった。

すでにとっくに授業は始まっている。

だが子どもたちにとって「本当の学校」は、

黒板の前ではなく、

こうして校庭で遊ぶ時間なのだろう。

影の輪の中で、

生活の声が少しずつ積もりはじめている。

少女が輪のふちに腰を下ろし、

少年もその隣に座った。

「石」

「なんだ」

「節子、やっと“笑い話を待てる影”になったよ」

少年は胸の奥の灯に手を当てた。

たしかに、節子は静かだった。

泣いてもいないし、押してもいない。

ただ、そこに座っている。

いつか、炊き出しの尻もちや、

薄い粥の夜や、

焦げた匂いの朝を、

「笑い話にできる日」を待っている。

それができるかどうかは、

兄の生き方次第だ。

少年は、輪の中の石ころを一つ拾い、

そっと立ててみた。

ふらつきながらも、なんとか立った。

胸の奥で灯りが、

小さく笑った。

——それでいい。

——揺れてもいい。

——倒れても、また立てばいい。

影の声なき声が、

ようやく「生活」の言葉に聞こえた。

少年は薄曇りの空を見上げ、

自分の影の輪郭を、

少しだけ誇らしく感じていた。

第55章 影が寡黙に灯した“帰り道の気配”

翌朝、少年は胸の奥で、ごく弱い“引き戻し”の気配を感じた。

引き戻すといっても、痛みのある引力ではない。

見守る影が「今日はここだよ」と指先で示すような、

微かな圧だ。

節子の影は、押すことを完全にやめ、

ただ灯りを揺らして兄の生活の輪郭に寄り沿っている。

昨日、炊き出しの列で笑ったときも、

節子は胸の奥からふわりと灯りを送るだけだった。

あの灯りが、いまも少年の胸に残っている。

——生活というのは、こうやって胸の中で灯が育つことなのかもしれない。

少年は外に出た。

空は雨が降るのか降らないのか決めかねているような、

ぼんやりとした曇り空だった。

戦後の空は、晴れるくせに、決して澄まない。

それは人間の心とよく似ていた。

瓦礫と土と焦げた木材の匂いが混ざった朝の空気の中、

少年は胸の灯の揺らぎに合わせて、ゆっくり歩きはじめた。

- ■影の道に、小さな“帰り道”の線が増えていた

校庭に着いて、少年は思わず足を止めた。

影の道の端に、新しい線が一本増えていたのだ。

それは影の足跡でも、人間の足跡でもない。

地面を細く削ったような、

まるで棒きれでそっとなぞったような柔らかい溝だった。

「……これは何だ?」

指で触ると、土は柔らかく、

しかし“歩いた”というより“なぞった”痕跡のようだった。

少女がやってきて、少し首をかしげた。

「これはね、“帰り道の気配”だよ」

「帰り道……?」

「うん。影は前に灯りを置くでしょ?

でもね、人間には“帰る道”も必要なの。

影はそれを忘れないんだよ」

帰り道。

節子の影は、兄が生活の外側に出ていっても、

いつでも戻ってこられるように、

“生活の裏道”を作りはじめたのだ。

「行って、戻って、また行く。

それが人間の生活。

影はその往復ができるように、小さな道を描くの」

少女の言葉は、風のように淡かった。

少年は胸の灯がゆっくり揺れるのを感じた。

節子の影が「大丈夫、帰ってきていいよ」と言っているのだ。

- ■黒板の字が、往復する生活の“呼吸”を示した

教室に入ると、黒板には今日の字が書かれていた。

■往

ざわつくでもなく、静まり返るでもなく、

クラス全体が“身構えた”ような空気になった。

昨日の「笑」に比べると、あまりに現実的な字だ。

教員は黒板を叩いて言った。

「今日は、“往く(いく)”について考える」

少年の胸の灯が、弱い風を吸ったようにふわりと揺れた。

「行くとは、離れることだ。

離れるとは、戻る場所があることだ。

戻る場所がない者は、往くだけで折れてしまう」

教員の声は、どこか遠いものを見ているようだった。

「戦争は我々を“往くだけの人間”にした。

だが、これからは違う。

行って、戻る。

戻って、また行く。

そうやって生活は始まる」

影の道に増えた細い線——帰り道。

それが今日の授業の意味そのものだった。

「今日は紙に、“戻る理由”を書け」

少年は胸の灯を感じながら書いた。

——節子が座る部屋があるから

少女は自分の紙を見せた。

——今日を話す相手がいるから

その言葉は、少年の胸に深く染みた。

生活とは、誰かに今日を渡す行為なのだ。

- ■炊き出しの列で、他人の影の“形”を見つける

昼、また炊き出しに向かうことにした。

昨日より列は短いが、顔ぶれは同じだった。

配給の鍋から立ちのぼる湯気は、

腹を満たすほどの濃さはなくても、

人間の心を温めるには十分だった。

少年は今日、意図的に他人の影を観察してみた。

胸の灯が、それを後押しした。

隣のおばあさんの影は、背中に張りついて震えていた。

若い母親の影は、腕の中の子どもの影と絡まり、

どちらがどちらなのか分からないように揺れていた。

上級生の少年の影は足元に沈み込み、

まるで動く気力がないようだった。

影は、誰一人として同じ形をしていない。

それは人間の生活が、誰一人として同じではないからだ。

少年は自分の胸に手を当てた。

節子の灯は、静かだった。

揺れはあるが、乱れはない。

そのとき、配給係の青年が、昨日と同じようによろめいた。

周囲から小さな笑いが起きた。

少年も笑った。

胸の灯がその瞬間、ふっと温かくなった。

——今日の笑いは、昨日よりも小さいけれど、確かにある。

節子の影は、それを喜んでいるようだった。

- ■釜戸の灰の上に残った“帰る灯”

家に戻ると、釜戸の前に昨日とは違う形の煤の跡があった。

丸くはない。

笑いの線でもない。

灰色の中に、

小さな“点”がぽつんと置かれている。

少女が言った。

「これは、“帰る灯”だよ」

「帰る灯……?」

「うん。影がね、

『ここに戻ればいい』

って場所にだけ、ぽつんと置く灯り」

節子は、兄が今日の生活をして戻ってきたことを、

ただ静かに喜んでいた。

少年は胸の奥がじんわりと温かくなるのを感じた。

影はもう押さない。

泣かない。

叫ばない。

ただ灯りを置いて、

兄の生活の往復を見つめる。

その灯りは、

消えそうに小さくても、

確かにそこにあった。

- ■影の輪の中で、影そのものが“薄くなる”

夜、少年は校庭に出て、影の輪の前に立った。

輪の中には、相変わらず石ころと紙切れが散らばっている。

だが、輪の中心がほんのり明るい。

少年はふと気づいた。

節子の影の“濃さ”が、少しだけ薄くなっている。

消えるのではない。

灯りが強くなって、影が薄く見えるのだ。

「影って、薄くなるのか?」

少年が呟くと、少女は輪を見つめながら言った。

「うん。“影のままじゃなくていいよ”ってサインだよ」

「サイン……?」

「影が濃いのは、痛みが濃いとき。

笑いが増えると、影は灯りのほうに寄っていくの。

だから薄くなるんだよ」

少年は胸の灯のゆらぎを確認した。

影はそこに座っているが、

その輪郭は以前ほど重くなかった。

——痛みが薄くなると、影は灯りになる。

その当たり前の事実が、

世界の真理のように思えた。

少年は輪の中に一歩入った。

影は静かに揺れた。

胸の灯がそれに答えるように光った。

——行っていい。

——戻っていい。

——それが生活だよ。

影の声なき声は、

今日も兄をそっと包んでいた。

(第五十六章につづく)

コメント