第五章 土蔵に封じられた名

- 一

八月の終わり、暑さの色もやや褪せた夕暮れに、私は再び御堂家を訪れた。

久枝が村を去ったあと、屋敷の空気は一層重く沈んでいた。彼女の義母、御堂ツネはかつての矍鑠さを失い、庭に佇んだまま茜色の空を仰いでいた。

「先生……」

その声は、どこか空虚だった。

「ツネさん、あなたはすべてを知っていたのではありませんか」

彼女はしばし黙り、うつむいた。

「志津の子が“和津の火”にされると知っていた。けれど……止められなかった。誰も、止めることなんてできなかったのです。あれは、“あの事件”の繰り返しなんですから……」

私はその言葉に引き寄せられた。

「“あの事件”……?」

ツネはゆっくりと顔を上げた。

「昭和三十八年の秋。もう、誰も話さなくなったけれど……あのときも“毒”が使われたんです。そして……死んだのは“もう一人の女”でした」

- 二

その事件は村の古い土蔵の中に封じられていた。

御堂家の裏手にある蔵。かつて文書や位牌、祭具などを納めていたが、今では開けられることはない。

ツネの許しを得て、私はその蔵に足を踏み入れた。

埃と黴の臭いが濃く立ち込め、石灯籠の明かりに照らされて現れたのは、一冊の帳面だった。

赤い墨で表紙に書かれた名――「黒塚由喜(くろづか・ゆき)」

私は初めて聞く名だった。

- 三

帳面は昭和三十八年の秋から翌年春までの村役人の記録帳であった。その中に、こう書かれていた。

「九月十四日 山菜汁に青酸混入 一名死亡」

「被害者:黒塚由喜(十八歳) 御堂分家の遠縁」

「配膳責任者:志津(当時三十歳)」

私は絶句した。

――またしても毒、またしても志津。

さらに記録には、奇妙な一文が付されていた。

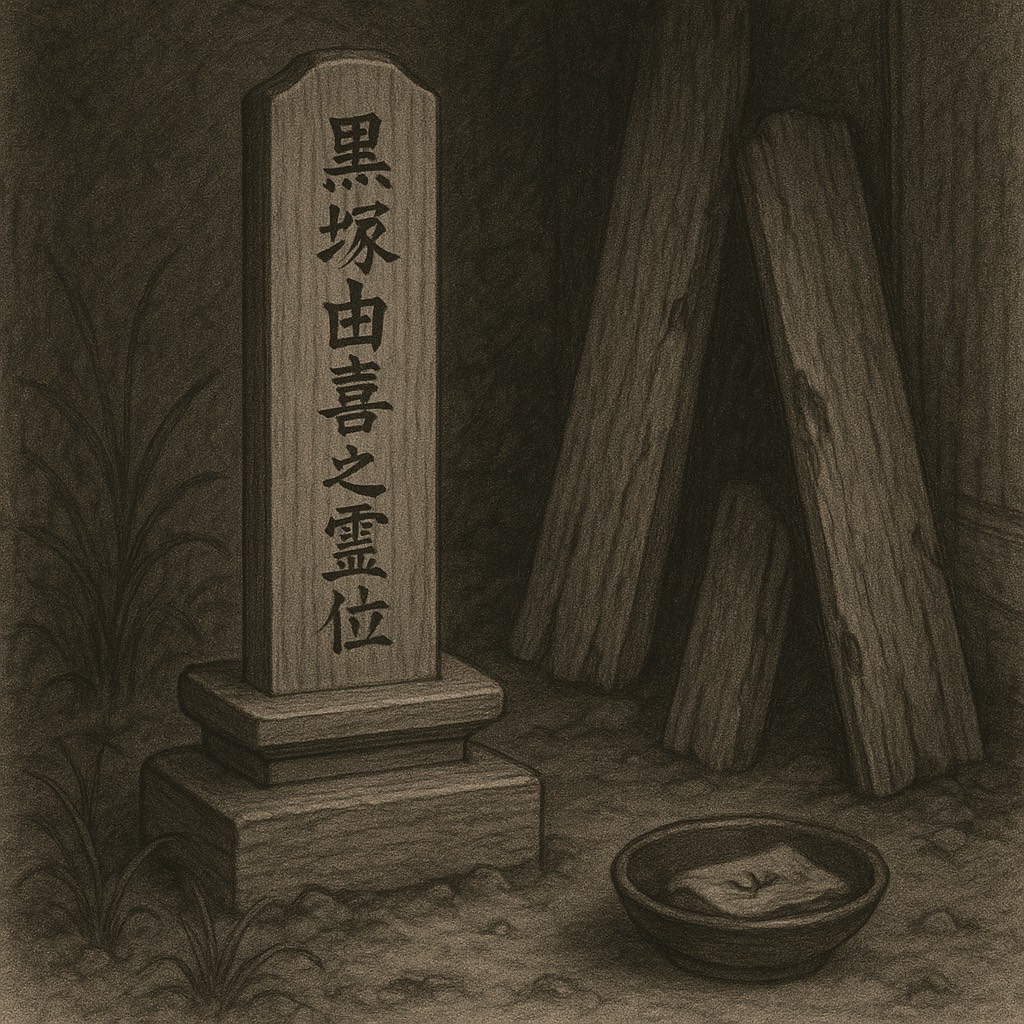

「由喜、忌中につき埋葬せず。“封印”の儀にて土蔵に位牌を安置」

その瞬間、私は背後の薄暗がりに、朽ちかけた白木の位牌が三つ並んでいるのを見つけた。

中央の一つに、確かに刻まれていた。

「黒塚由喜之霊位」

- 四

なぜ、この女は忘れられたのか。いや、**“忘れさせられた”**のか。

私は村の古文書や新聞の縮刷版を集め、図書館で過ごす数日間を経て、ようやく一枚のモノクロ写真を見つけた。

祭りの写真だった。昭和三十八年の夏、地元青年団の浴衣姿。

中央に写っているのは、黒髪の少女。笑っている。

その隣に、志津がいた。

そして、背後には“和津”――志津の姉の姿もあった。

- 五

村の記録に詳しい旧家、野添家の当主・源太郎を訪ねた。

「黒塚由喜……ああ、“第四の女”か。あの子は、志津よりも前に“男を孕んだ”んだ」

「男?」

「御堂の本家筋の長男だった。名を、周平」

私は言葉を失った。

「つまり、志津と同じ男の子を?」

「ああ。だが、志津は“妻”にはなれなかった。正式な筋ではないからな。だが由喜は、村の分家とはいえ“表の血”だった。もし子を産めば……村の後継ぎになったかもしれん」

源太郎は渋茶を啜り、吐き捨てるように言った。

「そやから、あの子は“毒を盛られた”んや」

- 六

私は悟った。

久枝だけではない。志津ですらない。もっと以前から、村は“毒”によって血を選別していた。

御堂家の血筋を“清める”ために、不要とされた者を間引いてきたのだ。

黒塚由喜、志津、そして久枝。

皆、“外からの血”を孕んだ女だった。

- 七

翌日、地蔵堂に灯明を供えた帰り、私は村の古い墓地を訪れた。

そこに、無名の小さな石碑がひとつ。

誰の墓かは分からない。ただ、傍に置かれた黒い陶器の皿に、無造作に一枚の古びた浴衣の切れ端が置かれていた。

私はその刺繍に目を凝らした。

「ゆ き」

由喜の名だった。

- 八

私はその夜、志津の亡霊を見る夢を見た。

彼女は赤い帯を締めた浴衣を纏い、黙って私を見下ろしていた。

「先生、火を絶やさないで……」

その言葉の意味が、分からなかった。

しかし、目覚めた私は、心にある決意を抱いていた。

- 九

すべての“女”たちが沈黙するこの村で、語られざる声を綴ることこそ、私の使命であると。

毒に伏した少女の名を、記録の外から掘り起こし、ようやく言葉にすること。

それが、彼女たちにできる唯一の手向けであった。

- 十

その翌週、私は村を離れた。

志津の記録、由喜の帳面、久枝の浴衣――それらを一冊の原稿にまとめ、「鉄鍋忌聞録」と題した。

出版される見込みはないかもしれない。

しかし、それでも、書かねばならぬと私は思った。

なぜなら、この物語を封じてきたのは村ではなく――“私たち”だからである。

(つづく)

※この物語はフィクションであり、実在の人物・団体・事件とは一部を除き関係ありません。ただし、1998年の和歌山毒物カレー事件を題材とし、横溝正史の文体を模した推理小説として構成しています。

コメント