第七章 鉄鍋の火は誰のため

- 一

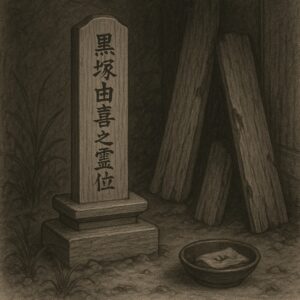

九月十日、澄江の屋敷を辞した私は、ふたたび御堂家の敷地内にある「火の祠(ほこら)」を訪れた。

祠は竈の神「奥津日子神(おきつひこのかみ)」を祀ったもので、御堂家の女たちが代々、塩を炊く祭儀を行ってきた場所である。

その祠の床下には、火除けとして埋められたと伝わる小鍋がある。

「鉄鍋様」

村人たちは、そう呼んでいた。

二

古文書を紐解いていく中で、私は「鉄鍋様」にまつわる不可解な記録を見つけた。

明治の終わり頃、ある女がこの祠の前で自害し、胎児ごと火に包まれた、という。

名を「おたか」と言った。

さらに調べると、おたかは御堂家の下女であり、志津の曾祖母にあたる存在だった。

そして――その腹にいた子の父が、御堂本家の男だった。

つまり、おたかの胎内の命は「御堂の嫡男」でありながら、祠の火に焼かれたのだ。

それ以来、「火に耐えぬ血は、家に入れず」という言い伝えが生まれ、塩と火による選別が始まったのだという。

- 三

私はひとつの仮説に到達した。

志津が塩の色に異常なまでに固執したのは、単に血筋の呪縛に縛られていたからではない。

彼女はその儀式を通じて、“かつての母の恨み”を再演しようとしていたのではないか――と。

つまり、自分もまた「焼かれるべき胎児」だったという怨念。

それを否応なく背負わされた志津は、自分の代でその業(ごう)を断ち切るため、選別と排除を繰り返したのだ。

- 四

そんな折、思いがけず一通の封書が私のもとに届いた。

差出人は「福嶋拓哉」。久枝の実父の名だった。

彼は事件の直後、村を離れ県外に身を潜めていたが、澄江から私の存在を聞き、手紙を書いてくれたという。

そこには、こう記されていた。

「志津は、私の子を宿していました。久枝の前に――です」

「だが、その子は、生まれる前に死んだ。塩の炊き儀式のあと、突如、志津の身体が冷え、病に倒れ……そのまま」

「久枝は、志津の姉・和津の子です。父親は……周平ではありません。名もない絵描きだった。だが、志津は“久枝こそ自分の子”と言って、育て上げたのです」

「だからこそ、久枝に“火の試練”を課すことで、自分の中の呪いを、否応なく終わらせようとしていたのではないか。志津は“選別する者”であり、“焼かれる側”でもあった」

- 五

志津の行為――それは狂気ではない。深い深い贖罪と、悲しみによるものだったのだ。

自分の腹から流れ出た命を、火に還し、塩で清め、鉄鍋に納める。

それが彼女なりの「弔い」であり、「鎮魂」だったのだ。

私は思い出す。

あの夏祭りの夜、志津がカレーに毒を入れたという噂のあと、彼女が泣きながら叫んだという言葉。

「私が焼いたのは、火じゃない。命じゃ!」

- 六

鉄鍋はもう、炊かれない。

御堂家の竈には、灰だけが残り、祠の火も灯らぬままだ。

だが、私はふと思った。

この村に残る“火”とは、物理的な火ではなく、“憎しみの火”だったのではないか。

血を焼く火、塩で選る火、命を断つ火。

それを断つために、志津は自身の命を燃やしたのかもしれない。

- 七

夕刻、私は最後の決断として、御堂家の「火の祠」の前で供物を焚いた。

白米、塩、そして小さな鉄の鍋。

煙が立ちのぼる中、私はそっと目を閉じた。

塩は、白く澄んでいた。

まるで、志津がすべてを終え、ようやく穢れなき炎を手に入れたかのように。

- 八

その後、御堂家の屋敷は取り壊され、火の祠も封鎖された。

村は観光客向けに「旧家伝承館」を建て、塩炊き儀式も“地域文化”として形骸化された。

だが、私は知っている。

本当の鉄鍋の火は、今もどこかでくすぶっていることを。

- 九

私はすべてを記録に残した。

久枝の生、志津の業、和津の沈黙、澄江の勇気、そして火に焼かれた女たちの物語。

これが、ただの民話や言い伝えとして葬られぬように。

次に誰かがこの村を訪れるとき、もしこの“記録”が手元にあれば、きっと彼らは知るだろう。

この村で、誰が火を守り、誰が火に焼かれたのかを。

第八章 和津の声

一

志津が亡くなってから、一ヶ月が過ぎた。

夏の熱気も収まり、村には彼岸花が咲き乱れていた。

私は御堂家の記録を携え、ある人物のもとを訪ねた。和津(わづ)――志津の実姉であり、久枝の“もう一人の母”である人物だ。

和津は事件当時から何も語らず、村人の前にも姿を現さなかった。だが、志津の死後、どこからともなく「和津様が話すらしい」という噂が立ちはじめたのだ。

私はその最後の沈黙を破るため、彼女の住む山の麓の家を訪れた。

二

和津は、細く痩せた身体を深い羽織に包み、無言で私を迎えた。

彼女の家は、かつての村長の隠居所だったというだけあって立派なものだったが、どこか打ち棄てられたような空気が漂っていた。

「……志津が、話していたのですね」

それが彼女の第一声だった。

私は頷いた。

「すべてが……儀式のせいだったと?」

私は、彼女の目を見て言った。

「私は、火も塩も“道具”にすぎなかったと思います。本当の原因は、家族の中にあったと考えています」

その瞬間、和津の唇がぴくりと動いた。

「……“家族”……それをあなたが言うのは、面白いわ」

三

「私は、志津のことを愛していたのですよ」

和津の目には、遠い記憶を見つめるような光が宿っていた。

「志津は幼いころから、火を怖がらなかった。“鉄鍋の火の子”だと、周囲から囃された。母が言っていた。“この子は鍋の中から出てきたのかもね”と」

彼女はゆっくりと語り出した。

「でもね、志津は最初から“私の娘”だったのですよ」

私は言葉を失った。

「……どういう、意味ですか?」

四

和津は静かに、そして確信をもって語った。

「志津は、私と村外の若者との子でした。正統な婚姻ではない。“平児”です。でも、母が“この子は火の子だ”と決めてしまった。私の手から離れ、御堂家の“長女”に仕立てられた」

彼女は続ける。

「そのときから、志津は自分を“火で生まれた子”だと信じ込んだ。そして火の力を信仰し、“塩の色”に執着するようになったのです。あれは、迷信ではなく……彼女なりの祈りだったのです」

五

私は、混乱しながらも、ある仮説を立て直した。

志津が本来“平児”だったとすれば、御堂家の正統継承者ではない。だが、儀式によって“正統な血”として奉られた。

その呪縛が彼女を支配し、やがて“火を選ぶ者”になってしまったのだ。

「では、久枝は……?」

和津は微かに頷いた。

「ええ。あの子こそが、私の“本当の娘”です。私は志津の病が重くなったとき、彼女に頼まれました。“私の子として久枝を引き取ってくれ”と」

「なぜ、そのことを隠していたのですか?」

「それが志津の望みだったから。“火の家系は、私で終わらせてほしい”――志津はそう言ったのです」

六

私は、志津がかつて言ったという言葉を思い出した。

「私が焼いたのは、火じゃない。命じゃ」

その意味は今、ようやく解けた。

志津は、火に呑まれた者ではない。火を使い、自らの宿業を焼き尽くそうとした最後の巫女だったのだ。

七

和津は最後に、木箱の中から一枚の紙を取り出した。

そこには、志津の字でこう記されていた。

「久枝へ。お前は私の子でない。けれども、私の命をすべて注いだ子です。火の試練に耐えられなかったら、私はお前の手で火にくべられる運命だったでしょう。でも、お前は、火を見ても泣かなかった。塩が赤くても、笑って食べた。だから、私は信じた。“この子なら、火を消せる”と」

八

和津は微笑んだ。

「志津は、あの火祭りの夜、自分を焼こうとしていたのです。鉄鍋でね。でも久枝が、火から彼女を抱き出した。あのとき、志津は初めて“選ばれる者”ではなく、“選ぶ者”になったのです」

九

私は深く頭を下げ、和津の家を辞した。

山道を下りながら、かつて久枝が火祭りで見せた穏やかな微笑を思い出していた。

火と塩と鉄鍋。

それは血筋や呪術の象徴ではなく、志津という女の、母としての祈りそのものだったのだ。

十

後日、村は御堂家の系譜を公式に修正し、志津と久枝の関係を記録に残すことを決めた。

火の祠には、火を鎮めるための御影石が置かれ、「塩の儀式」は廃止された。

そして、私は久枝から短い手紙を受け取った。

「先生。火はもう怖くありません。あの日、お母さん(志津)を抱いて分かりました。火は、愛を焼くものじゃなく、愛で灯すものなのだと」

(つづく)

※この物語はフィクションであり、実在の人物・団体・事件とは一部を除き関係ありません。ただし、1998年の和歌山毒物カレー事件を題材とし、横溝正史の文体を模した推理小説として構成しています。

コメント